在天津经开区与天津港交界处,一条5米来宽的小河宛如碧绿色的绸带,潺潺流向渤海湾,清澈的水面泛着微波,河底一土一石清晰可见。时间倒退回两年前,这条名为东排明渠的入海河流,却是另外一番模样。东排明渠是经开区重要的雨水排放通道,受汛期雨污混流、底泥污染等因素影响,东排明渠一度黑臭不堪。

事关民生福祉的攻坚战

东排明渠清淤资料图

“之前就是一条黑臭水沟。”提起曾经的东排明渠,市民张先生记忆犹新,开车途经东海路,即使车窗紧闭仍能闻到阵阵恶臭味。

黑臭水体犹如城市机体上的“毒瘤”,不仅影响城市美观,也污染周边环境,降低了城市品质,拉低了市民的幸福指数。

这场事关民生福祉的攻坚战必须打赢!

天津经开区东排明渠位置

东排明渠是经开区重要的入海河流之一,起于经开区第八大街与东海路交口,终至渤海,全长约2.3km。2018年以来,为落实天津市碧水保卫战、渤海综合治理攻坚战总体要求,经开区管委会主要领导多次召开专题会,亲自部署推动相关治理工作,决定找准病因,精准下药,根治顽疾。

经多次论证,经开区最终确定了以“控源”“截污”“治污”“生态补水”为核心的治理思路,先后投入6000余万元,持续推进东排明渠治理。

污染治理“组合拳”

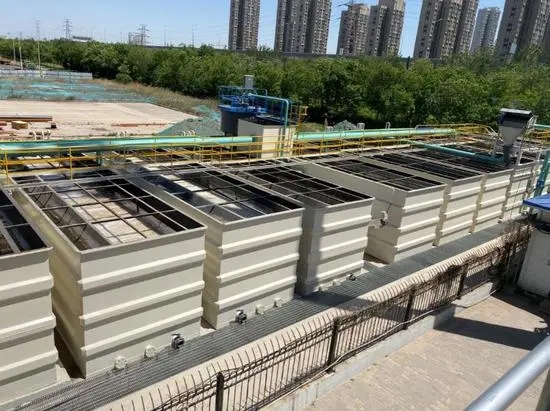

为根治东排明渠“顽疾”,经开区打出一套“组合拳”。针对河床“底不平、水不活”,淤积严重的问题,经开区首先启动全河段清淤工程。该项目于2019年12月完成,累计清除淤泥13万方,有效清除内源污染。2020年5月,东排明渠沿线三个外排雨水泵站建成3套雨水处理设施,设计日处理能力达12000方,处理设施出水作为东排明渠生态补水,与此同时还可以在非汛期排空雨水管网,提高城市蓄水能力,为缓解城市内涝起到重要作用,为经开区“海绵城市”建设提供保障。目前各处理设施均正常运行。

东排明渠雨水泵站一体化处理设施

创新是铭刻在经开区骨髓中的基因。经开区不断创新方法手段,充分利用高科技促进污水治理工作提质增效。为改善明渠自身净化能力,经开区在河道中布设了9000套微孔曝气膜,投加生物菌剂,改善河道内微生物环境,提高水体自净能力,该项目于2020年5月完工,曝气膜已正常运行。

安装曝气膜资料图

东排明渠各项治理工程投运后效果显著,入海河流治理取得阶段性成效。2020年1-10月,东排明渠平均水质达到四类水标准。2020年10月以来,东排明渠入海口处水质稳定达到优良水平(三类及以上)。

经开区为巩固水污染治理成果,开展精准监督,加强监管力度,确保生态环境综合治理工作取得长效。依托经开区“智慧水务”项目建设,在东排明渠入海口以及沿线各主要排口均建设了自动监控设施,对东排明渠实现了立体化监管,一旦水质出现变化可实现精准的溯源排查。

东排明渠沿线排口监控设施

全面落实“河长制”

在东排明渠岸边,一面蓝色的河长制公示牌非常醒目。记者看到,公示牌上明确标识了河道基本信息,以及总河长、河长、园区河长的姓名、手机号码和河长职责以及管护目标。泰达市政公司的河湖养护队伍每天都会对东排明渠两岸、河面进行卫生保洁。各级“河长”定期巡河,“河长制”工作“有名有实”。

“绿水青山就是金山银山”,按照天津市委和滨海新区区委工作部署,天津经开区对辖区内排水河道和景观湖(含人工湿地)全面实行“河长制”“湖长制”,迅速构建管理、治理、保护“三位一体”防治水污染工作新格局。自“河长制”“湖长制”全面推行以来,全区水环境质量提升效果显著。

打赢碧水保卫战

治理后的东排明渠

2020年是污染防治攻坚战收官之年,也是决胜之年。除系统治理东排明渠外,经开区建交局会同泰达城市发展集团全力推动辖区水治理工程建设。泰达发展公司牵头实施了天碱明渠治理项目,解决了困扰两岸群众多年的天碱明渠黑臭问题。泰达建设公司组织实施了经开区东区老旧小区雨污分流改造项目,工程完工后将大大提升城市水环境质量及城市防涝排水能力。

治理后的东排明渠

“十四五”期间,经开区将持续增加投入,进一步巩固碧水保卫战、渤海综合治理攻坚战治理成果,向人民群众交出一份满意答卷。